作業台が欲しい人「ペケ台ってどうやって作るの?」「必要な材料や工具は?」

こういった疑問に役立つ記事です。

記事の信頼性

私はリフォーム大工を6年しており、過去にペケ台を2台作った経験をもとに解説していきます。

ペケ台とは

ペケ台を知らない人にも簡単に説明すると、どこでも簡単に組み立てられる作業台のことです。

メリット

ペケ台の主なメリットは下記の4つです。

- 持ち運びが楽

- どこでも組み立て可能

- コンパクト

- 腰の負担が軽減

- 余った板で作れる

ペケ台1台あれば、持ち運びが楽なので室内や野外などさまざまなところで作業ができます。

腰への負担が減る

また地面で作業するよりもペケ台で作業したほうが腰の負担が和らぎます。

地面で作業するとどうしても丸まってしまい腰に負担がかかります。

少しなら問題ないのですが、頻繁に地面で作業すると腰に負担がかかります。

そこでペケ台を組み立てて作業を行うと、地面で作業するときよりも背骨が伸びるので腰への負担が和らぎます。

なので本格的にDIYするのであれば一台持っておくことをおすすめします。

他にも腰袋が原因で腰痛になったので道具を軽くした記事を以前書きましたので興味のある方はそちらも参考に。

こちらもCHECK

-

-

【腰痛改善】腰袋が原因で腰痛。道具を軽量化したもの4選

時が経つのは早く、今年で26歳。最近の悩みは腰痛です。自分は腰痛持ちで、腰の痛みを軽減するために腰袋の軽量化を試みました。 今回は「腰袋を軽量化した経験」から、「腰痛持ちの方」や「腰袋を軽くしたい方」 ...

続きを見る

余った板で作れる

他の作業で使って余った板でペケ台は作れます。

長さが制限されますが、半分もあれば高さ的に十分足ります。

あまり長すぎると逆に作業しにくくなるので自分が作業しやすい高さで作ることをおすすめします。具体的な長さは後ほど紹介します。

ペケ台の作り方

必要な材料と道具

必要な道具

必要な材料

- 12mm針葉樹合板2枚

今回は800mmの高さで作ったので2枚新品の板が必要でした。1枚の板でも作れますが、高さが最高で455mmなのでそれ以上の高さが欲しい場合は、2枚買いましょう。

高さを決める

まずは高さを決めよう。低すぎても高すぎても作業しずらいので、自分に合った高さでカットしよう。

ちなみに自分は身長175cmでペケ台の高さを800mmで作りました。

800mmのところに印し定規と丸ノコでカットしていく。

同じのが4枚必要なので4枚分カットしていく。

フリーハンドでも切れますが、まっすぐ切るには早くきれいに切れます。まっすぐ切る方法を記事にしたのでそちらも参考に。

こちらもCHECK

クロス部分の加工

4枚とも切り終わったら次は板と板を挟む加工に移る。

切っていない方(910mm)から半分の455mmのところに印する。

その印を中心にして左右に6mmずつ振り分ける。

(画像では1mm間違っています)

板同士クロスさせてはめ込むので、12mmは絶対に必要寸法です。よくキツ過ぎず、緩すぎずちょうどいい硬さになるようにと言われていますが、DIYで使う分には少し緩めに加工すると上手く接合できると思います。

次に切った方(800mm)から半分の400mmのところに印をする。

この400mmの印が「ここまで切りますよ~」の印

そしたらさっき6mmずつ振り分けた印を「ここまで切ります墨」まで延長する。

あとは墨に合わせて丸ノコでカットするだけ。

「ここまで切ります墨」まで丸ノコを入れたら、裏はまだ切れていないので後は手ノコで切りましょう。

こちらもCHECK

次は「ここまで切ります墨」を落とします。※画像は取り忘れました。すみません。

切る面積が小さいため丸ノコや手ノコで切れません。

そこでノミの登場です。線に合わせて鑿を叩けばぽろっと取れます。

4枚ともカットできたら80%完成したようなものです!

ペケ台を軽量化

もうここまでくれば全然使えるんですけど、このままだとかなり重いです。

そこで強度的にも問題のないよう、くり抜いて軽量化させましょう。

くり抜く箇所は板の中央の部分。

たまにミッキーのペケ台を見るので、是非オリジナルくり抜きデザインにしてみてください。

足を作る

最期の工程。このままでも使えますが、足を作るだけで安定性がUPします。

作るといっても下を切るだけなので難しくありません。

まずは横方向(910mm)から120mmのところに印。

次に同じく横方向(910mm)から真ん中の455mmのところに印する。

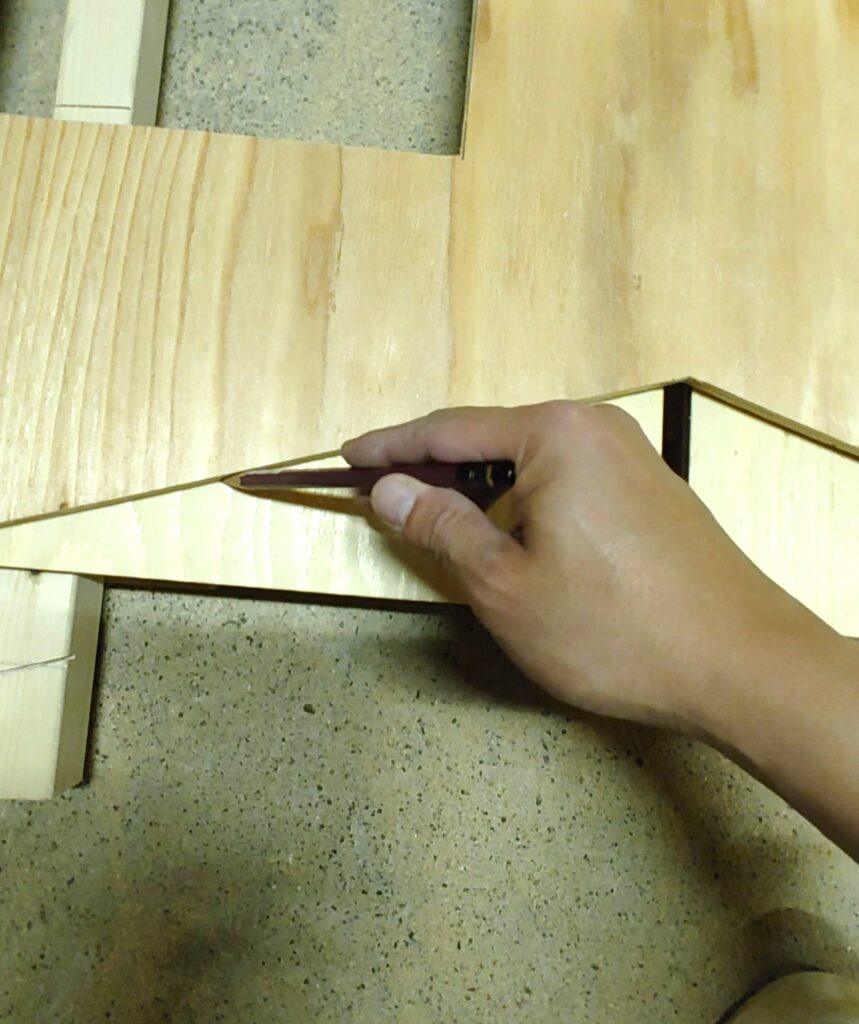

そして今印した455mmと先程の120mmの印を結ぶ。

この画像では定規を使用していますが、Lアングル定規や、まっすぐな木などでも代用可能です。

印したらその墨を丸ノコでカット。

残りの三枚も同じようにカット。切った一枚目を重ねて線を引くと楽です。

お疲れ様でした。これでペケ台の完成です!

使用した道具

今回使用した道具はこちらのリンクから飛べます。まだ持っていないという方は、これからのDIYにも役立つと思うので是非購入してみてください!

・マキタ18V丸ノコ

・スケール

・アングル定規

・差し金

・手ノコ

・ノミ

・1m定規(代替えでも可能)